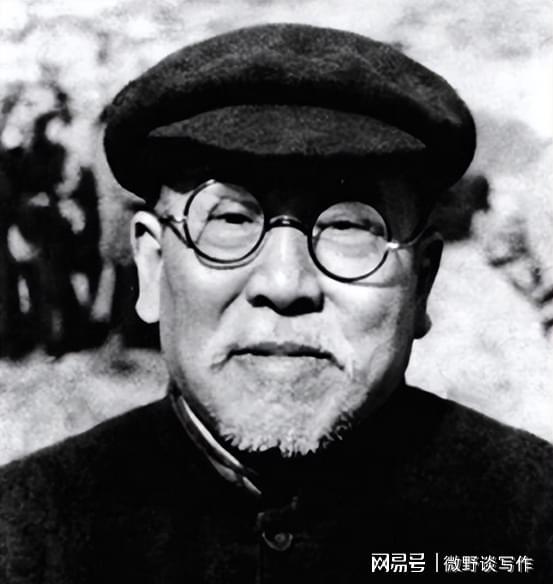

1971年谢觉哉去世妻子王定国找到中央:我什么级别住什么房子

1971年谢觉哉去世妻子王定国找到中央:我什么级别住什么房子1971年谢觉哉去世妻子王定国找到中央:我什么级别住什么房子1971年谢觉哉去世妻子王定国找到中央:我什么级别住什么房子1971年谢觉哉去世妻子王定国找到中央:我什么级别住什么房子1971年谢觉哉去世妻子王定国找到中央:我什么级别住什么房子1971年谢觉哉去世妻子王定国找到中央:我什么级别住什么房子1971年谢觉哉去世妻子王定国找到中央:我什么级别住什么房子1971年谢觉哉去世妻子王定国找到中央:我什么级别住什么房子1971年谢觉哉去世妻子王定国找到中央:我什么级别住什么房子1971年谢觉哉去世妻子王定国找到中央:我什么级别住什么房子1971年谢觉哉去世妻子王定国找到中央:我什么级别住什么房子1971年谢觉哉去世妻子王定国找到中央:我什么级别住什么房子1971年谢觉哉去世妻子王定国找到中央:我什么级别住什么房子1971年谢觉哉去世妻子王定国找到中央:我什么级别住什么房子1971年谢觉哉去世妻子王定国找到中央:我什么级别住什么房子1971年谢觉哉去世妻子王定国找到中央:我什么级别住什么房子1952年春,北京城里分房办公室的灯经常亮到深夜。新中国刚刚诞生三年,中央国家机关集中迁入西山和海淀,干部住房紧张成了难题。有意思的是,在那一年登记表上曾出现过“、王定国”两行小字。工作人员倒吸一口凉气:“这可是延安‘五老’啊!”然而谢老在备注栏里写下“暂不安排”。一句“暂不安排”,已把老一辈革命者的态度讲得明明白白。

时间来到1971年6月15日。87岁的谢觉哉病逝北京医院。病房外守候的,不仅有子女,还有。噩耗传出,湖南宁乡老家鞭炮未响,哭声不见,谢家晚辈遵照嘱托,一切从简。遗体告别结束那天,北京又下了一场小雨,给盛夏添了几分冷意。

处理完丧事,王定国安静地把谢老用过的砚台、印章装进木盒,然后收拾行李。短短三天,她做了两个动作:第一,去组织部门报到;第二,搬出东城区那处带院落的旧公馆。报到那天,她站在办公室门口开门见山:“我参加革命多少年,行政职务是什么,能住多大房子,请按标准执行。”在场干部愣神几秒,随后赶紧翻文件。

为什么“房子”二字显得如此刺眼?背景得追溯到延安时期。1940年,边区政府干部住宿靠窑洞分级。老干部多住土窑,警卫营才有几间干打垒小砖房。谢觉哉身为边区政府前主席,依旧拿了最普通的窑洞,子女打趣时,他常摆手:“机关到处是难民,干部还讲什么待遇?”这种原则,王定国听了一辈子,早刻进骨子里。

王定国出身四川万县。1933年在川北苏区参加红四方面军,担任剧团女演员。她常用一条雪白长围巾跳《半截刀》,演完擦汗,便跟着挑子队背机器。1935年懋功会合后,剧团跟随大部队翻夹金山。夜里零下二十度,王定国冻得直跺脚,却仍给战士们唱《雪山行》。谢觉哉第一次看见她,就是在雪地里那段歌声之后。

同年九月,长征队伍到达松潘草地。轮到剧团打前站,临走前谢觉哉递给王定国两件单军衣:“能否缝成一件棉服?”王定国点头接过,连夜加羊毛。第二天清晨,她把缝好的棉衣送来,又切了小纸包辣椒面,悄悄放进口袋。谢觉哉笑着说:“辣椒是个好东西。”一句看似寻常的感谢,却播下了情感种子。

1936年西路军失败,王定国被俘关押在甘肃高台。半个月后,经八路军办事处营救才脱险,抵兰州时已经疲惫不堪。在办事处,谢觉哉正为伤员筹药。两人隔着走廊相认。谢觉哉叮嘱:“以后赶路别忘了辣椒。”那一刻,战火中的温情表现得淋漓尽致。

抗战全面爆发后,谢觉哉任南方局常委、八路军驻重庆办事处负责人。王定国随妇救会搞宣传,忙到深夜。重庆被炸,她抱着文件钻进防空洞,脸上全是灰。日子虽然艰辛,夫妻俩依然保持“彼此不走后门”的约定:公文专人送达,私信靠小纸条。同行曾打趣:“同一屋檐下还走公函?”谢觉哉回答:“公是公,私是私,一清二楚。”

1949年10月1日,城楼上,谢觉哉戴圆框眼镜,神情平静。典礼结束回到住处,他动手为全家缝党旗样式的桌布。女儿说:“别人家换皮沙发,咱家换的是旧桌布。”谢觉哉笑笑:“咱不比那些。”

新中国成立后,谢觉哉出任中央人民政府内务部部长,同时兼任最高人民法院院长。住处按部级配置,但他仍然将大阳台分隔出两间小单间,腾给年轻警卫和文件员。1962年,他穿着五年前那身中山装去参加国庆招待会。有人提醒:“谢老,领子磨破了。”他抬头看了看宴会大厅灯光:“灯再亮,也照不见衣领的。”

时间跳到1970年3月,谢觉哉因年迈入住北京医院。在病房里,他最后一次交代孩子们:“父母去世后,不得向任何部门提搬迁要求,更不得占用超过规格的住房。”几个子女眼圈发红,却都点头答应。老人生前立下家规,如今成了硬杠杠。

谢觉哉去世后,王定国按礼俗只穿三日孝服。第四天,她换回旧军装,拄着拐杖去总后勤部住房科。档案翻到她本人那页:中央机关离休干部,正师级。住房科工作人员征求意见:“可安排同类遗孀套房,面积一百多平,有小院。”王定国沉吟片刻:“标准写多少,就是多少。”最终,她搬进了部队分配的两居室,60平方米,楼层三层无电梯。有人替她打抱不平:“谢老是‘五老’,住院子不过分。”她淡淡一句:“搞特殊,家风不保。”

搬家那天,只用了半天。谢老的一箱手稿、一张太师椅、几本线装书,余下都是普通搪瓷碗筷和旧被褥。邻居小声议论:“这就是谢觉哉夫人?”王定国笑着招手:“们好,同楼就算一家。”晚上收拾停当,她把手稿摆好,给谢老照片敬茶。杯子是旧搪瓷,茶叶是边区带来的茯砖。她低声说了三个字:“搬完了。”

值得一提的是,王定国离休后的生活同样充实。1978年,中央关工委成立时,她主动报名。有人顾虑年事已高,她却在会议上环顾四周:“和孩子们谈理想,比登雪山轻松得多。”1989年,她在回访川北老苏区时,用拐杖指着山谷对中学生们讲:“当年战士饿到脚软,也没向群众多要一口粮。”孩子们睁大眼睛,教室里安静得只剩笔划纸声。

2002年,王定国91岁。不少老已经行动困难,她却执意奔赴长征路重走“雪山草地”。出发前,警卫员劝阻:“路太险,别去了。”老人拿出当年那包辣椒面,捏了一小撮:“有辣椒,不怕冷。”最后,她在若尔盖草地边缘抽样测湿地面积,向环保部门写了份七页建议书。字迹粗犷却笔笔有力。

住房问题上她依旧寸步不让。2006年,子女提出:“母亲年纪大,楼房没电梯,干脆搬到方便的平房吧?”王定国抬手止住:“政策没变,我没变。”一句话,堵住了所有人。那套老两居,一住又住了十年。

王定国的做法不是孤例,却极具示范意义。延安时期倡导“官兵平等”,老红军们把这句话写进生活细节:过雪山同走一条路,解放后同住普通楼。几十年后,这种“无特殊”仍被视作一面镜子,照见初心,也照见公私边界。

谢觉哉曾有一句座右铭:“勿以官高而自夸,勿以功多而自矜。”王定国用实际行动回应了这八个字。她在1971年那声“我什么级别,住什么房子”里,把夫妇两人半个世纪的家风凝缩成几秒。简单,直接,却份量沉重。

如今,北京海淀区那排老楼依旧存在,墙皮斑驳,楼道灯偶尔闪烁。住户更迭数轮,门口信箱早换新漆。可熟悉的邮递员说,一到清明节,还能收到署名“谢觉哉后人”的快递,给物业送来几盆杜鹃和一张小卡片,写着“此处曾住革命者,请好好照看老楼”。杜鹃被放在花坛里,一年年盛开,从不缺席。

谢老的故事翻过多年,王定国当年的一句请求也早被载入干部教育材料。它提醒后人:级别不是炫耀资本,而是自我约束的准绳;房子不仅是居所,更是一面检验作风的尺子。在那场看似普通的搬家行动里,传统与原则扎根,静静生长,体现出一种难得的“自觉”与“克己”。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

豪门悲喜夜:拜仁4-1+曼城3-1逆转 利物浦0-3双线连败 巴黎爆冷

《中国儿童青少年近视前期管理专家共识》发布 申城八所学校率先打造“明眸空间”

直播预告|应该如何阅读整本书?来听倪文尖教授怎么说!(11.2,14:00)

“结构”赋能教学,“小微”洞察音乐——《教学内容结构化探索》新书发布会成功举办